研究内容

3.小形風車の最適な密集配置の研究

スタンフォード大学のジョン・ダビリ(John O. Dabiri)教授は、魚群が間隔を詰めて遊泳効率を挙げていることを参考にして、小形の垂直軸風車を密に配列させることで発電効率を高められる可能性を示しています(参考:パリティ30巻8号, 2015年, pp.49-51)。通常、風車を通過した風はエネルギーを失うため、風車の下流側(後流)では風速は減少します。そのため、別の風車が上流風車の後流に入ってしまうと、後流に存在する風車は、その本来の性能を発揮できません。したがって、大形風車のウインドファームでは、風車と風車の間隔は大きく取られます。ジョン・ダビリ教授が提案する小形風車を魚群のように密集配置したウインドファームでは、風車周りの風速増強と上空からの乱流エネルギーの流入によって後流が早く回復し、小形風車の密集配置が有効になると考えられています。しかし、その理由や実現性はまだ明確ではありません。本研究テーマでは、数値流体力学解析(CFD)と風車のミニチュアモデルを用いた風洞実験によって、小形風車の密集配置の仕方による出力の違いと後流の挙動を調べて、最適な風車配置に関する知見を得ること、そして小形風車の密集配置の有効性を明らかにすることを目的としています。

本研究は、香川高専の上代良文先生と協働して行っています。香川高専では、3Dプリンターや光造形で製作した直径50 mmのミニチュア風車モデルを複数用いて、風洞実験を行っています(図1,図2参照)。最近では、風車の数を増やし、より詳細な実験が行われています。

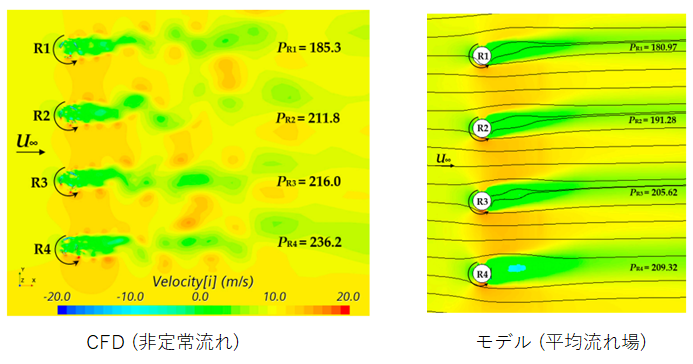

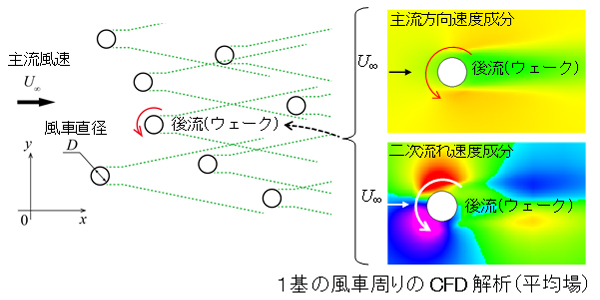

鳥取大学では、剛体運動予測モデル(DFBI: Dynamic Fluid/Body Interaction)を用いることで回転数変化も考慮したCFD解析を行い、複数風車の相互干渉の影響を調べてきました(図3~4参照)。しかし、CFD解析は計算時間が長くなるため、簡易なモデルを構築し、できるだけ短い計算時間で、多数の垂直軸風車(二次元ロータ)の流れ場と出力予測を行う方法を研究しています(図5参照)。

Preliminary Experiments in National Institute of Technology, Kagawa College, in collaboration with Tottori University (Jan 25, 2019) [video]

簡易モデルによるシミュレーション(定常流れ場を仮定)の比較

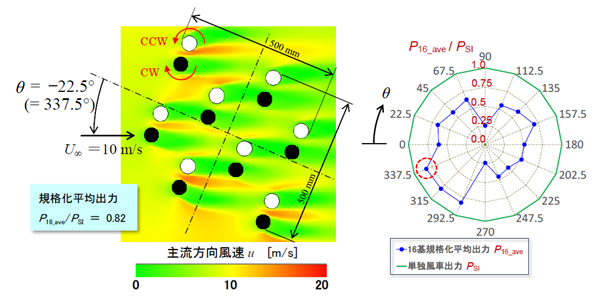

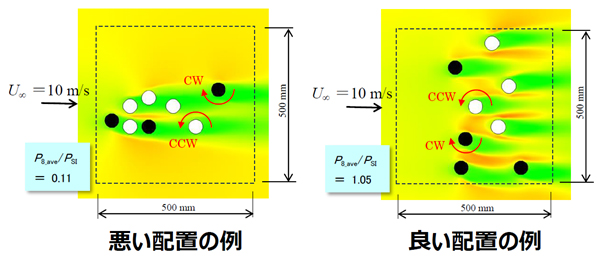

最初に作った計算モデル(図5右)は、ある程度、CFD解析の結果を再現しましたが、設定すべきパラメータが多く、モデルが複雑で、計算時間もやや長いという問題がありました。最近、二次元CFD解析で得られた単独風車周りの流速データを重ね合わせることで、ウインドファームの流れ場を高速に計算する手法を開発しました(図6参照)。この高速計算手法を用いると、例えば、図7に示すような16基程度の風車からなるウインドファームの流れ場でも非常に短時間で計算が可能となり、16方位から風が吹いた場合のウインドファーム全体としての出力(発電量)の予測などにも適用ができます。さらに、任意の風車レイアウトを乱数を用いて発生させ、遺伝的アルゴリズム(Genetic Algorithm:GA)などの最適化手法を組み合わせて、最も発電量が大きくなるような風車配置の探索も可能となります。図8は、GAを用いて8基の二次元垂直軸風車の最適化を行う途中で得られたレイアウトの例を示しています。現在は、二次元のミニチュア風車(直径50 mm)を対象とした計算ですが、近い将来、実機の風車のウインドファームへの適用を検討しています。

(ただし、上記の状態は、最適解が得られる前の計算途中で得られたレイアウト)

再生可能エネルギー工学研究室

再生可能エネルギー工学研究室